KT∙LGU+, 오픈 랜 테스트베드 구축

[테크월드뉴스=이혜진 기자] KT∙LGU+와 삼성전자가 ‘오픈 랜(Open RAN·개방형 무선 접속망)’ 시장에서 공격적인 행보를 보이고 있다. 오픈 랜은 특정 통신장비사에 종속되지 않고 여러 기업의 장치를 범용 소프트웨어(SW)로 묶어 쓸 수 있게 한 기술이다. 해당 기술의 도입 빨라지면 통신장비 업계 1위인 중국 화웨이 시장 점유율이 줄어드는 대신 시스코 같은 미국 기업의 입지가 강화될 전망이다.

KT는 회사 융합기술원에 오픈 랜 테스트베드(시험장)를 구축했다고 지난 6일 밝혔다. 오픈 랜은 4세대 이동통신(LTE)보다 더 많은 기지국이 필요한 5G 핵심 기술 가운데 하나다. 그동안 장비사 간 규격이 호환되지 않아 같은 제조사의 기지국 장비끼리만 연동할 수 있었다.

KT는 생산·조립 장비를 만드는 회사인 일본 후지쓰의 5G 기지국을 오픈 랜 시험장에 구축했다. 개방형 5G 기지국 장비를 후지쓰의 5G 장치와 연동해 상호 운용성도 검증했다. 단말기에서 발신한 신호를 코어망(5G 기지국과 인터넷을 연결하는 간선망)에 전달하는 데도 성공했다. KT는 시험장 구축을 시작으로 SW에 기반을 둔 가상화 기지국(vRAN)을 구축하기 위해 NTT도코모와 협력을 확대할 계획이다.

이종식 KT 융합기술원 인프라DX연구소장은 “오픈 랜 시험 성공으로 무선망 신규 수요에 효율적으로 대응할 수 있는 전략을 세울 수 있다”며 “다양한 제조사의 5G 장비 연동 시험 환경을 중소기업에 제공해 국내 오픈 랜 생태계 활성화를 지원하겠다”고 말했다.

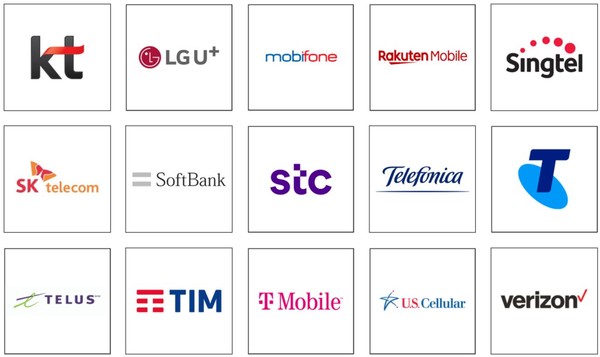

LGU+는 지난달 오픈 랜 얼라이언스(연합체)가 주최하는 행사에 국내 대표로 참여해 관련 규격을 만족하는 장비 호환성 시험 결과를 발표했다. 현재는 오픈 랜 관련 기술의 완성도를 검증하는데 주력하고 있다.

키사이트∙인텔 같은 파트너사와 5G 오픈 랜 기술 검증을 위한 시험장을 구축하기도 했다. 클라우드(가상 서버) 기반 vRAN 장비와 5G 단독모드(LTE망과 연동하지 않고 5G를 단독으로 지원하는 규격) 오픈 랜 시스템 검증에도 성공했다.

삼성전자는 지난해 11월 영문 홈페이지에 프랑스 오렌지텔레콤의 ‘오픈 랜 통합센터’ 공식 협력사로 참여한다고 밝혔다. 이를 통해 해당 센터에 vRAN을 포함한 5G 솔루션을 제공한다.

김우준 삼성전자 네트워크사업부 부사장은 “이번 협력으로 유럽시장의 네트워크를 한 단계 끌어올려 사용자에게 더 몰입도 높은 모바일 서비스를 제공할 수 있길 기대한다”고 말했다.

같은 해 6월엔 다국적 통신사 보다폰의 5G vRAN 분야 핵심 공급기업으로 선정됐다. 이를 통해 보다폰에 오픈 랜 방식으로 서비스를 공급 중이다.

중국 주도 5G 장비 시장 판 흔드는 미국

3사의 공통점은 개방형 5G 네트워크 연합체인 오픈 랜 얼라이언스에 참여하고 있다는 것이다. 7일 현재 해당 연합체의 회원사 수는 314개다. 이 가운데 노키아는 지난 8월 소속 업체 중 중국 기업이 미국의 제재 대상에 올랐다는 이유로 활동을 잠정 중단했다가 우려가 해소되자 한달여 만에 참여를 재개했다. 미·중 갈등에 오픈 랜 동맹이 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지 보여준 사례다.

반면 한국과 미국의 오픈 랜 결속은 강한 편이다. 지난 5월 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령은 한미 정상회담을 갖고 공동성명에서 “오픈 랜으로 개방적이고 투명하며 효율적인 5G, 6세대(6G) 네트워크 구조를 개발하기 위해 협력하기로 했다”고 밝혔다.

오픈 랜은 미국 정부가 화웨이와 중싱통신 등 중국 통신장비사가 장악한 5G 시장의 대안으로 내세우는 기술이다. 양사의 장비를 쓰지 않아도 통신을 가능케 하는 오픈랜을 추진해야 미국이 미래 통신시장을 장악할 수 있어서다.

통신장비 시장에서 화웨이∙중싱통신과 미국의 대표적인 통신장비사인 시스코의 시장 점유율 격차는 크다. 지난달 17일 시장조사업체 델오로에 따르면 지난해 3분기까지 무선 랜 등 통신장비 시장에서 화웨이∙중싱통신의 점유율은 각각 29%, 11%로 1∙2위를 차지했다. 이어 시스코(6%), 삼성전자∙시에나(3%) 순으로 나타났다.

반면 통신 장비가 아닌 스마트폰 시장으로 놓고 보면 얘기가 달라진다. 지난 11월 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 1분기 스마트폰 출하량 시장 점유율은 삼성전자와 애플이 각각 22%, 17%를 차지한 가운데 화웨이(4%)는 6위에 그쳤다. 삼성전자가 전년 동기 대비 2%포인트(p) 증가한 반면 화웨이는 13%p 급감했다.

이처럼 스마트폰보다 통신 장비가 차지하는 비중이 더 큰 화웨이로선 미국이 주도하는 ‘오픈랜 물결’이 달갑지 않을 수 있다. 이런 가운데 미국은 5G 주도권을 중국으로부터 가져오기 위해 한미정상회담에 이어 지난달 17일 열린 한미 고위급 경제협의회에서 오픈랜 기반의 네트워크 설계를 위한 기술적 논의를 촉진하기로 하는 등 판을 흔들기 위한 노력을 지속하고 있다.

화웨이에 대한 미국의 제재는 다른 중국 통신 장비사로도 이어질 전망이다. 조 바이든 대통령과 가까운 학계·관계 전문가로 구성된 비영리단체인 아시아소사이어티는 지난 2020년 11월 ‘중국의 도전: 기술경쟁을 위한 미국의 새로운 전략’ 보고서에서 “현재 미국 정부의 전략은 화웨이 장비 제재에 중점을 두고 있지만 이런 전략은 범위를 더 확대해야 한다”고 제언했다.

그래도 삭제하시겠습니까?