Embedded Basic

[테크월드=정환용 기자] PC를 사용할 때, 부팅 등의 시스템에 문제가 생기면 흔히 del 키나 F2 키를 연타하라고 조언한다. 전원 버튼을 누르고 버튼을 연달아 누르다 보면, 윈도우와는 다른 화면이 나타난다. 기자가 GW-Basic 운영체제를 사용하던 시절에는 몰랐지만, 윈도우 98을 사용하며 처음 봤던 이 화면은, 컴퓨터를 부팅할 때 진입할 수 있는 바이오스(BIOS, Basic Input/Output System)다. PC에 전원이 공급될 때, 가장 먼저 눈을 뜨는 프로그램이라고 보면 이해가 빠르다.

친구들이 PC에 문제가 생겼다며 문의를 해 오면, 대부분의 경우 클릭 몇 번으로 해결된다. 그러나 설정에 문제가 생겼을 때는 바이오스에 진입해 잘못된 것을 바로잡아야 하는 경우도 종종 생긴다. 2000년대 초반에는 메인보드의 종류와 브랜드가 달라도 형식이 비슷해서, 화면을 안 보고도 원하는 설정에 접근할 수 있었다. 하지만 지금은 오픈소스처럼 바이오스에 브랜드마다 고유의 디자인과 인터페이스를 적용하게 되면서, 하나를 수정해 주려면 인터넷에서 매뉴얼을 찾는 일부터 시작해야 한다.

사실 컴퓨터를 사용하면서 바이오스 설정을 이용하는 경우는 10대 중 2대가 채 못 된다. 특히 사무용 컴퓨터의 경우 신제품부터 폐기처분까지 한 번도 진입하지 않는 경우도 적잖이 있다. PC를 조립할 수 있는 정도의 지식을 갖춘 사람이라면 생각보다 자주 이용하고, CPU 오버클럭을 즐겨 하는 사람이라면 상당히 자주 보기도 한다. 컴퓨터 소프트웨어의 시작이라 할 만큼 낮은 곳에서 소프트웨어와 하드웨어 사이를 연결해 주는 바이오스에 대해 알아보자.

컴퓨터의 일방통행 신경회로

바이오스는 약자를 풀어 쓴 것처럼 ‘기본(Basic) 입·출력(Input/Output) 장치(System)’의 역할을 한다. 일반 프로그램과 비교해 보면 일종의 펌웨어(Firmware)라 할 수 있는 소프트웨어로, 컴퓨터에 전원이 들어오면 ▲메인보드에 연결된 하드웨어 초기화 ▲하드웨어 정상 작동 여부 검사 ▲운영체제 RAM으로 불러들이기 등의 작업을 수행해 컴퓨터를 사용자가 이용할 수 있는 상태로 준비시켜 준다. 하드웨어를 제어하고 새로 만들어지거나 변경되는 정보를 소프트웨어에서 처리할 수 있게 만들어주기도 하는 점에서 인간의 신경과 비슷한 역할을 수행한다고 볼 수 있다.

바이오스는 읽기 전용 메모리 ROM(Read Only Memory)에 들어 있다. 이는 바이오스 내의 정보는 사용자가 읽을 수는 있으나 쓸 수는 없기 때문이다. CPU부터 컴퓨터의 모든 하드웨어는 다른 것으로 대체할 수 있는데, 바이오스는 어떤 하드웨어가 연결돼 있는지를 파악해 운영체제와 프로그램에 알려주는 역할을 한다. 사람의 전신에 퍼져 있는 신경이 왼손을 오른손으로 착각하지 않는 것처럼, 이 정보는 RAM(Random Access Memory)처럼 바뀌거나 수정되면 안 된다.

PC의 전원을 켰을 때 파워서플라이에서 전력을 공급하는 순서는 메인보드→CPU다. 모든 하드웨어가 장착돼 있는 메인보드에 전원을 넣고, 중앙처리장치부터 전력을 공급해 각 하드웨어들이 제대로 연결돼 있는지 파악하게 한다. 이 단계에서 CPU는 ROM으로부터 이전 부팅 상태에서의 정보를 받아 RAM과 VGA, 저장장치 등의 정상 연결을 확인하고, 바뀐 정보가 있다면 새로 정보를 읽으며 해당 하드웨어가 부팅에 적합한지 판단한다. 이 과정을 통과한 뒤, CPU는 PC의 운영에 대한 권한을 하드웨어에서 소프트웨어(운영체제)로 이양하게 된다. 마이크로소프트의 윈도우 로고가 보이면 PC가 정상 부팅됐다고 봐도 좋다.

이 과정을 볼 때, ROM이 아니라면 부팅을 할 때마다 하드웨어 정보를 새로 모아야 하기 때문에 부팅에 시간이 오래 소요된다. 현재 시간 탐지를 비롯해 각종 하드웨어 연결 정보는 RAM처럼 켜고 끌 때마다 초기화되면 안 된다. 모든 메인보드에 엄지손톱만 한 단추형 전지(CMOS 배터리라고도 부른다)가 장착돼 있는 이유다.

바이오스에 진입해야 하는 경우가 몇 가지 있는데, 운영체제가 아니라 자동으로 바이오스에 진입되는 경우, 그리고 사용자가 직접 바이오스에 접근하는 경우로 나눠 알아보자.

자동으로 진입되는 경우

운영체제 관련

처음 PC를 조립한 뒤 전원을 켜면 곧장 바이오스로 진입한다. C드라이브로 지정된 저장장치에 운영체제가 설치돼 있지 않으면, 부팅 자체가 진행되지 않기 때문에 메인보드 유틸리티인 바이오스로 들어가게 된다.

또한, 2개 이상의 저장장치가 연결돼 있거나 USB 메모리가 포트에 꽂혀 있을 때, 설치 드라이브의 인식 오류로 부팅 드라이브가 C가 아닌 다른 경로로 잡히는 경우에도 바이오스로 자동 진입된다. 웜 부팅에선 그럴 일이 거의 없지만, 콜드 부팅에서 간혹 SATA 포트 경로 설정이 꼬이는 경우가 있다. 이럴 때는 강제 재부팅을 하거나 바이오스 내에서 C드라이브를 다시 설정해주면 대부분 해결된다.

수동으로 진입하는 경우

①오버클럭

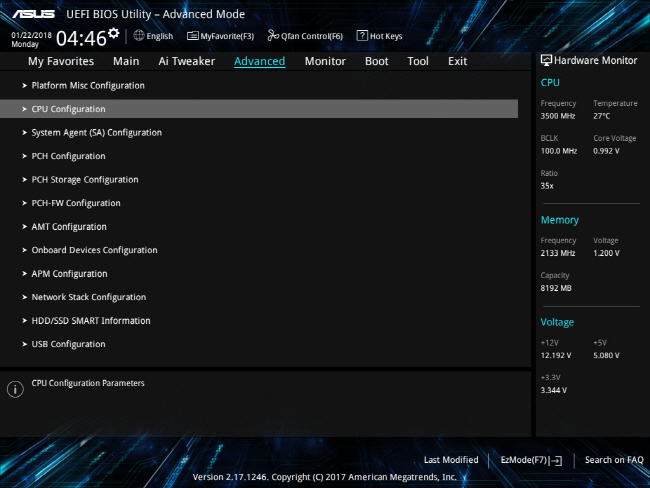

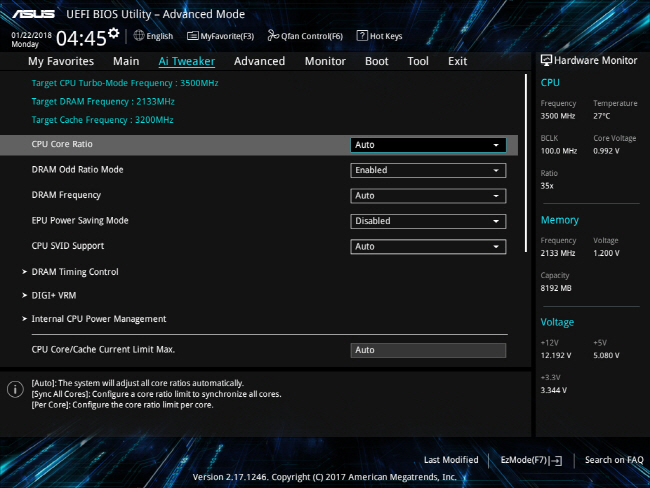

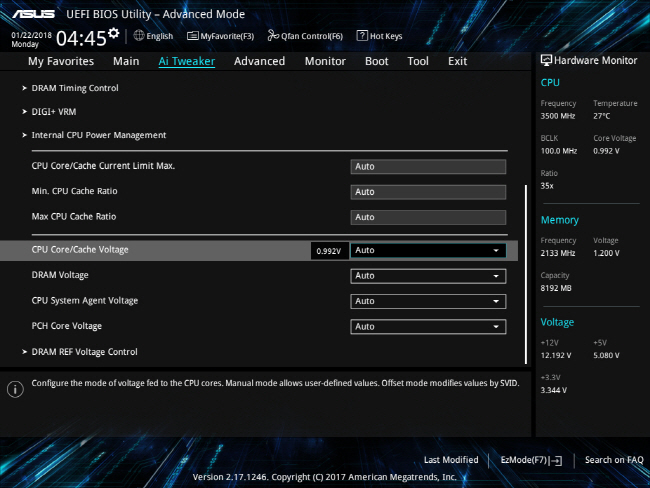

가장 많은 진입 유형이 하드웨어 성능을 올리기 위한 오버클럭킹이다. 메인보드 제조사마다 조금씩 틀리긴 하지만, 오버클럭을 지원하는 메인보드 대부분은 동작 속도와 배수를 임의로 조절할 수 있다. 과거에는 배수만 가지고 오버클럭을 진행해야 해서 100MHz 단위로 올리는 것이 대부분이었으나, 최근에는 속도도 1MHz 단위로 조절할 수 있어 무척 세밀한 수치를 만들 수 있게 됐다.

또한, 속도뿐만 아니라 그에 필요한 전압을 정확히 설정하는 것도 중요한데, 이 작업은 속도마다 정해진 값이 있는 것이 아니어서 꽤 오랫동안 재부팅을 거듭하며 최적의 전압을 찾아야 한다. 요즘에는 자동 오버클럭 값을 지원하는 경우도 많다.

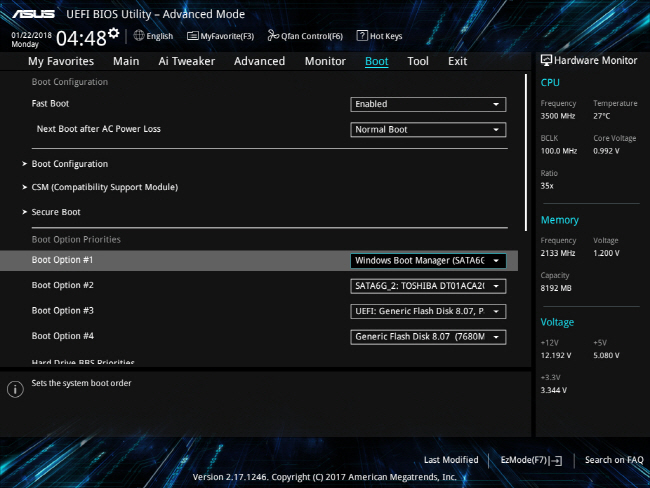

②운영체제 재설치

저장장치를 바꾸는 등의 이유로 C드라이브에 운영체제를 다시 설치해야 하는 경우, 바이오스에서 부팅 디스크의 순서를 운영체제 설치용 USB 메모리로 바꿔야 한다. 부팅 USB를 꽂고 재부팅을 한다 해도, 바이오스에서 사용자가 운영체제를 다시 설치하려는지 파악할 수는 없다. 그러면 PC는 당연히 늘 하던 대로 C드라이브에서 부팅 영역(Master Boot Record, MBR)을 체크한다. 바이오스의 부팅 옵션에서 첫 번째 부팅 시퀀스를 운영체제가 준비된 포트로 바꿔 주면 간단히 진행된다.

바이오스의 보금자리, CMOS

CMOS는 ‘상보성 금속산화막 반도체’(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)란 어려운 이름의 약자다. 단순히 생각하면 컴퓨터의 모든 비휘발성 정보는 여기에 저장된다고 보면 되는데, 메인보드에 장착하는 수은 전지가 CMOS에 전력을 공급해 이 정보들을 잃지 않게 한다. CMOS에는 PC 시스템의 날짜와 시간, 연결된 저장장치의 부팅 순서, 드라이브 구성 순서와 정보, 연결된 장치의 종류와 내용 등이 저장된다.

소위 ‘꼬였다’는 표현을 쓰는 시스템 상의 문제로 바이오스를 다시 세팅하는 것을 ‘CMOS 클리어’라 한다. 현재 저장돼 있는 정보를 모두 지우고, 초기화 상태에서 정보를 다시 입력시키는 것이다. 메인보드의 전지를 제거해 전원 공급을 차단하고, 2개가 연결된 핀 헤더를 다른 핀과 연결시켜 ROM의 정보를 지우는 것이다. 소프트웨어처럼 삭제나 포맷 등이 아니라 물리적인 방법을 사용하는 이유는, 애초에 정보의 저장 방식이 양방향이 아니라 일방통행이기 때문이다. 자동으로 입력된 정보는 사용자가 임의로 바꾸거나 추가, 삭제할 수 없어, 부득이하게 리셋이 필요한 경우에는 물리적인 방법으로 초기화를 진행해야 한다.

3대 바이오스

아메리칸 메가트렌드(American Megatrends Inc., AMI)

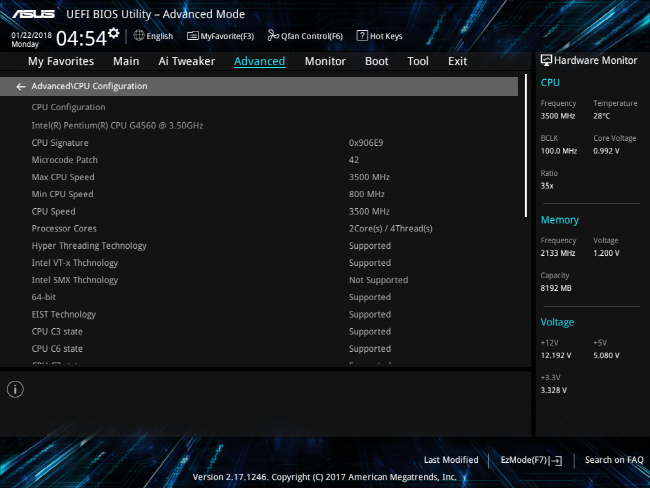

기자가 캡처한 PC도 이 바이오스를 사용한다. 현재 가장 보편적이고 가장 많은 컴퓨터에 적용돼 있다. 모바일 운영체제 안드로이드처럼 커스터마이징의 범위가 넓어 메인보드 제조사마다 자사의 특징과 기능을 살린 인터페이스를 적용한다. UEFI(Unified Extensible Firmware Interface, 통일 확장 펌웨어 인터페이스)가 보편화되며 제조사 별 특징이 좀 더 두드러지게 나타난다. 과거 일반 버전일 때보다 시의성과 편의성이 향상된 UI로 사용하기 편해졌다.

피닉스 바이오스(Pheonix BIOS)

피닉스 바이오스는 UEFI 이전까지는 OEM 컴퓨터나 노트북 시장에서 AMI와 비슷한 점유율을 유지할 만큼 널리 사용되던 바이오스다. 서버 시장에선 오히려 AMI를 앞서고 점유율 1위를 차지하기도 했다. 편의성보다는 안정성에 집중한 체제가 특징이며, UEFI가 보편화된 이후로는 폐기돼 현재는 거의 사용되지 않는다.

어워드 바이오스(Award BIOS)

1990년대에서 2000년대 초반에 PC를 사용해본 경험이 있다면 이 바이오스 화면을 가장 많이 봤을 것이다. 2단으로 나뉜 푸른색 화면이 트레이드 마크였다. AMI 바이오스와 달리 각 메뉴의 세부사항으로 진입해 설정을 만질 수 있는 형태였다. AMI에 이어 두 번째로 많이 적용되던 바이오스로, 모듈러 인터페이스를 적용한 것이 특징이었다. 피닉스 바이오스와 마찬가지로 UEFI가 대세가 되며 현재는 사용되지 않는다.

그래도 삭제하시겠습니까?