[테크월드뉴스=방제일 기자] 지스트(광주과학기술원) 신소재공학부 유승준 교수 연구팀은 미국 오레곤 대학교 Shannon Boettcher 교수, 중국 샤먼 대학교 Jian-Feng Li 교수 연구팀과 함께 레독스(redox) 슈퍼커패시터 성능 향상을 위한 레독스 활성 전해질과 다공성 전극의 상관관계를 규명하고 차세대 하이브리드 커패시터(축전기) 개발의 핵심 가이드라인을 제시했다.

하이브리드 레독스 커패시터는 기존 슈퍼커패시터의 에너지밀도를 크게 향상시킴으로써 휴대용 전자기기용 소규모 소자부터 친환경 교통수단을 포괄하는 광범위적인 응용이 가능하다.

현재 다양한 전기화학적 에너지 저장 장치가 개발되고 있으며, 대표적으로 리튬계 배터리와 전기이중층 커패시터(슈퍼커패시터)를 예로 들 수 있다. 리튬계 배터리는 에너지밀도가 높다는 장점이 있는 반면 출력 밀도가 낮아 충/방전 속도가 느리며 수명이 짧은 단점을 가지고 있고, 전기이중층 커패시터는 장수명, 고출력의 장점이 있지만 에너지밀도가 낮기 때문에 사용이 제한된다.

이런 기존 에너지 저장 시스템의 문제점들을 해결하기 위해서는 다각도의 접근법과 새로운 시스템 개발이 필요하다. 이를 위해 최근 들어 산화/환원 활성 전해질을 주 에너지저장원으로 이용하는 고용량 하이브리드 레독스 슈퍼커패시터가 개발되고 있다.

하지만 지금까지 레독스 활성 전해질과 전극 구조의 다양한 특성 변화를 집합적으로 고려하고 이에 따른 레독스 슈퍼커패시터의 성능(에너지, 파워, 자가방전) 상관관계를 규명한 관한 연구는 전무하다.

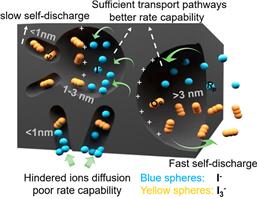

연구팀은 물에 용해된 요오드화물(iodide)을 모델 레독스 전해질로 선택해 수계 전해질과 다공성 탄소 전극의 다양한 구조적 특성(비표면적, 기공 크기, 기공 부피, 입자내 공간) 변화에 따른 요오드화물 전해질의 충‧방전시 전기화학적 특성과 제작된 셀의 성능(에너지밀도, 출력밀도, 자가방전)을 분석했다.

그 결과, 다공성 탄소전극의 단지 표면적을 넓히는 것은 고성능 레독스 커패시터 성능 구현에 충분치 않으며 계층적 구조를 갖는 탄소의 사용이 중요하다는 것을 밝혀냈다.

연구팀은 요오드화물을 모델 전해질로 사용 시, 1 nm 이하 크기의 기공은 자가방전 억제와 전기이중층 정전용량의 극대화를 위해 필요하고 1 nm 이상의 기공은 출력성능 향상에 효과적이며, 기공 부피와 입자 내 빈 공간이 클수록 레독스 용량(capacity)을 증가시킬 수 있다는 결과를 확인했다.

유승준 교수는 “본 연구에서 정립한 가이드라인을 바탕으로 향후 다양한 레독스 전해질과 탄소 전극의 상관관계 최적화를 통해 고용량 장수명 수계 에너지 저장 장치 개발과 신재생에너지 활용을 극대화해 환경문제 해결에 이바지 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

그래도 삭제하시겠습니까?